Dein Weg zur Hausarbeit - Schritt für Schritt

Besonders das Schreiben der ersten Hausarbeit im Studium kann überfordernd sein. Theoretisch ist das Wissen ums Schreiben einer Hausarbeit vorhanden, aber wie gehe ich jetzt Schritt für Schritt praktisch vor?

Vorweg sollte der Zweck einer Hausarbeit präsent sein. Denn wozu schreiben wir eigentlich Hausarbeiten im Studium? Eine knappe Antwort liefert uns dazu folgendes Video:

Grundlegend kann der Prozess des Verfassens einer Hausarbeit in folgende zehn Schritte unterteilt werden:

Forschungsansatz wählen

Thema finden

Forschungsinteresse identifizieren

Methode finden

Vorgehen planen

Exposé planen

Vorhaben bestätigen lassen

Schreibprozess starten

Formalia

Korrekturlesen lassen

Diese Schritte schauen wir uns nachfolgend einzeln genauer an.

1. Forschungsansatz wählen - Qualitative und quantitativ Arbeiten

Wir können qualitativ oder quantitativ Forschen. Daher ist es zunächst wichtig uns zu überlegen, wie wir selbst in der eigenen wissenschaftlichen Arbeit (der Hausarbeit) forschen wollen. Vielleicht haben wir uns auch schon für ein Thema entschieden (z.B. im Bereich der Angewandten Sprachwissenschaft) und können innerhalb dieses Themas nur quantitativ oder qualitativ Forschen. Denn in manchen Disziplinen wird das qualitative oder quantitative Arbeiten bevorzugt genutzt.

1.1. Was verstehen wir unter qualitativem Forschen?

Qualitatives Forschen ist vom quantitativen Forschen zu unterscheiden, denn die Fragestellung wird in der qualitativen Forschung erst im Laufe des Forschungsprozesses entwickelt (vgl. Flick 2009:20-21,24-25). D.h. die Fragestellung ist hier Endprodukt, während im quantitativen Forschen die Fragestellung den Ausgangspunkt und die Voraussetzung für die Forschung bildet (vgl. Flick, 2009: 20-24). In der qualitativen Forschung entsteht die Fragestellung aus der Analyse/Betrachtung des Datenmaterials heraus und wird im Verlauf der Forschung kontinuierlich angepasst (vgl. Flick 2009: 20-21).

Die Datenerhebung im qualitativen Forschen ist offen, erfolgt aber durch die gezielte Auswahl von Fällen (vgl. ebda.). D.h., wenn man sich mit Mehrsprachigkeit im Unterrichtskontext beschäftigen will, wählen wir gezielt solche Unterrichtskontexte zur Datenerhebung.

Die Datenauswertung in der qualitativen Forschung erfolgt interpretierend (vgl. ebda.) und NICHT statistisch, wie in der quantitativen Forschung (vgl. Flick 2009: 20-21).

1.2. Was verstehen wir unter quantitativem Forschen?

Quantitatives Forschen ist vom qualitativen Forschen zu unterscheiden, denn die Fragestellung muss in der quantitativen Forschung als Ausgangspunkt bzw. zum Start des Forschungsprozesses vorliegen (vgl. Flick 2009: 20-21). D.h. die Fragestellung bildet im quantitativen Forschen die Voraussetzung für die Forschung. Es werden in der quantitativen Forschung Hypothesen aus der Fragestellung formuliert und im Laufe des quantitativen Forschungsprozesses untersucht (vgl. ebda.). D.h. die Hypothesen werden entweder bestätigt oder falsifiziert (vgl. ebda.).

Die Datenerhebung im quantitativen Forschen ist geschlossen, erfolgt durch standardisierte Interviews (vgl. ebda.). Fragebögen/Umfragen und die Fallauswahl erfolgt idealerweise zufällig (vgl. ebda.). D.h., wir können z.B. die Hypothese aufstellen, dass 20% aller mehrsprachigen Schüler*innen in der Schule Kommunikationsschwierigkeiten haben. Diese Hypothese überprüfen wir dann im quantitativen Forschen, z.B. durch eine Umfrage an Schüler*innen im schulischen Kontext.

Die Datenauswertung in der qualitativen Forschung erfolgt statistisch (vgl. ebda.).

2. Thema finden

Für das Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit, egal ob Hausarbeit oder Abschlussarbeit, müssen wir zunächst ein Thema finden. Dabei sollte es ein Thema sein, was uns interessiert und wo wir uns schon (ein bisschen) mit auskennen.

Hier ein paar Fragestellungen, die uns beim Finden eines Themas helfen können:

Was haben wir thematisch im Seminar / im Studium gemacht?

Welche Erfahrungen mit wissenschaftlichen Arbeiten (Hausarbeiten, Präsentationen, Referate, Projekte o.ä.) haben wir im Seminar / im Studium schon gemacht?

Was sind die Anforderungen und Erwartungen der Dozentin / des Dozenten für die wissenschaftliche Arbeit, die wir jetzt verfassen müssen?

Welche Vorgaben gibt der / die Dozent*in oder der / die Betreuer*in für wissenschaftliche Arbeit vor, die wir jetzt verfassen müssen?

3. Forschungsinteresse identifizieren

Wenn das Thema feststeht, müssen wir identifizieren, was wir selbst innerhalb des gewählten Themas herausfinden wollen. Forschen bedeutet neues Wissen auf Basis vorhandenen Wissens zu generieren. Es bedeutet NICHT vorhandenes Wissen wiederzugeben. D.h. wir müssen in meinem gewählten Thema eine Forschungslücke finden, also wissen, was wir Neues entdecken/herausfinden wollen.

ACHTUNG: Manchmal geben Dozent*innen ein Thema oder die Forschungsfrage selbst für die Hausarbeit vor. Es ist wichtig, mit den Dozent*innen der jeweiligen Seminare zu sprechen und zu fragen, ob sie uns ein Thema, eine Methode oder die Forschungsfrage für die Hausarbeit vorschreiben oder ob wir selbst frei wählen können.

Zentrale Fragen zur Identifikation des eigenen Forschungsinteresses:

Was wollen wir herausfinden? Was wollen wir Neues entdecken?

Welche erste Fragestellung bzw. Forschungsfrage können wir formulieren?

4. Methode finden

Nun ist die (vorläufige) Fragestellung unserer wissenschaftlichen Arbeit formuliert bzw. unser Forschungsinteresse festgelegt.

Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir Antworten auf unsere Fragestellung finden können. Dazu haben wir im Seminar / im Studium verschiedene Methoden kennengelernt. Welche der vielen Methoden eignet sich am besten, um unsere formulierte Fragestellung zu beantworten?

Hier ein paar Fragen, die uns beim Finden der passenden Methode helfen können:

Welche Möglichkeiten haben wir, um Antworten auf unsere Fragestellung bzw. Forschungsfrage zu finden? Welche Methode können wir dafür nutzen?

Oder gibt uns die / der Dozent*in oder der / die Betreuer*in eine Methode vor, die wir für unsere wissenschaftliche Arbeit nutzen müssen?

5. Vorgehen planen

Wir haben jetzt

eine Fragestellung bzw. ein Forschungsinteresse und

eine Methode für unsere wissenschaftliche Arbeit gewählt.

Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir Schritt für Schritt in unserem Forschungsprozess vorgehen, um Antworten auf unsere Fragestellung zu finden und unsere wissenschaftliche Arbeit zu verfassen.

Hier ein paar Fragen, die uns bei der Planung des eigenen Vorgehens helfen können:

Suchen wir als erstes Literatur zum Thema, zu unserem Forschungsinteresse?

Starten wir als erstes unsere Untersuchungen/Analysen? Oder beginnen wir damit nach unserer ersten Literaturrecherche?

Wo finden wir überhaupt Literatur? Wo können wir nach wissenschaftlicher Literatur recherchieren?

Wie machen wir uns Notizen zu unserer Literaturrecherche? Nutzen wir einfach Stichpunkte? Erstellen wir Exzerpte? Arbeiten wir mit einem Literaturverwaltungsprogramm?

Verschriftlichen wir unsere Untersuchungen/Analysen direkt in einen Fließtext? Oder machen wir uns erst einmal Notizen (in Stichpunkten oder kurzen Absätzen) dazu?

6. Exposé verfassen

Ein Exposé für eine wissenschaftliche Arbeit zu erstellen ist KEIN MUSS. So ein Exposé hat aber den Vorteil, dass wir uns konkrete Gedanken über unser Vorhaben machen, alle nötigen Schritte und Informationen für die eigene wissenschaftliche Arbeit bedenken und planen. Ein Exposé kann während des Forschens, während des Schreibens helfen, dass wir den richtigen Fokus und den Überblick beibehalten. So ein Exposé kann uns selbst mehr Sicherheit geben. Zudem ist es eine gute Grundlage, um mit den Dozent*innen oder den Betreuer*innen über die eigene wissenschaftliche Arbeit zu sprechen und ihnen diese vorzustellen.

7. Vorhaben bestätigen lassen

Wichtig ist, dass wir uns VOR dem Verfassen der wissenschaftlichen Arbeit mit dem / der Dozent*in oder dem / der Betreuer*in austauschen. Der Plan der unserer eigenen wissenschaftlichen Arbeit sollte ihnen vorgestellt werden und sie sollten damit einverstanden sein. Vielleicht sind nach einem Austausch Anpassungen, Veränderungen vorzunehmen. Erst wenn der / die Dozent*in oder der / die Betreuer*in einverstanden ist, sollten wir mit dem Verfassen der wissenschaftlichen Arbeit angefangen.

8. Schreibprozess starten

Eine wissenschaftliche Arbeit ist wie folgt in folgender Reihenfolge gegliedert:

Einführung

theoretischer Teil

empirischer Teil

Fazit

So sollte grob die finale Gliederung einer wissenschaftlichen Arbeit aussehen. Dabei können die einzelnen Abschnitte eine andere Überschrift haben und aus Unterkapitel bestehen.

Hinweis: Wenn es Unterkapitel gibt, dann muss es immer mindestens zwei Unterkapitel geben. Es kann NIE nur ein Unterkapitel vorhanden sein.

Im Arbeitsprozess des Verfassens einer wissenschaftlichen Arbeit gehen wir meistens NICHT chronologisch beim Schreiben vor. D.h. das Schreiben der wissenschaftlichen Arbeit beginnt meistens mit dem empirischen Teil, dann schreiben wir den Theorieteil, dann vielleicht das Fazit am Ende dann die Einführung.

Empirischer Teil: Im empirischen Teil der wissenschaftlichen Arbeit wird die gewählte Methode angewendet, um eine Antwort auf die formulierte Fragestellung bzw. das Forschungsinteresse zu finden. In diesem Teil erfolgt die Untersuchung / Analyse.

Theoretischer Teil:

Welche theoretischen Inhalte sind zum Verstehen unseres empirischen Teils notwendig? Was müssen wir erklären?

Wo können und müssen wir konkrete Bezüge zu unserer formulierten Fragestellung bzw. unserem Forschungsinteresse im theoretischen Teil vornehmen?

Wo können wir bereits im theoretischen Teil unserer Arbeit auf zu erwartende Analyseergebnisse hinweisen und damit Theorie und Empirie verknüpfen?

Fazit:

Geben wir eindeutige Antworten auf unsere Fragestellung bzw. unser Forschungsinteresse im Fazit unserer wissenschaftlichen Arbeit?

Nehmen wir eine kritische Reflexion unseres eigenen Vorgehens im Fazit unserer Arbeit vor? Was können wir an unserem Vorgehen in dieser Arbeit kritisieren? Welche Schwachstellen gibt es in unserer Forschung hier?

Geben wir einen Ausblick, welches Zukunftspotenzial unser Forschungsvorhaben dieser Arbeit für die Forschung allgemein hat?

Einführung:

Erklären wir, welche Motivation wir für unsere eigene Arbeit haben? Warum beschäftigen wir uns mit diesem Thema? Was motiviert uns unserem gewählten Forschungsinteresse nachzugehen?

Benennen wir unsere formulierte Fragestellung bzw. unser Forschungsinteresse dieser Arbeit in der Einführung?

Erklären wir kurz den Aufbau unserer Arbeit und geben wir einen Überblick, was Lesende in dieser Arbeit erwarten können?

Geben wir schon ein paar Einblicke in Ergebnisse/Resultate der Arbeit?

ACHTUNG: Diese Reihenfolge des Arbeitsprozesses ist nur ein Vorschlag bzw. als Orientierung gedacht. Man kann auch in einer anderen Reihenfolge beim Schreiben vorgehen.

9. Formalia - Literaturarbeit - Zitieren und Co.

Es gibt bei wissenschaftlichen Arbeiten immer eine Reihe von formalen Aspekten zu beachten. Diese Formalia bzw. die korrekte Verwendung dieser hat Einfluss auf die Bewertung bzw. Note für die Arbeit.

Nachfolgend finden sich einige wichtige Hinweise dazu:

Was muss ich alles zum Zitieren bzw. Arbeiten mit Literaturquellen wissen?

In einer wissenschaftlichen Arbeit verweisen wir uns auf bereits vorhandenes Wissen in der Wissenschaft. Wir lesen wissenschaftliche Texte und Literatur und stellen in der eigenen wissenschaftlichen Arbeit Bezüge und Zusammenhänge zu unserer eigenen Fragestellung bzw. unserem eigenen Forschungsinteresse her.

Dabei können wir direkt oder indirekt in unserer eigenen wissenschaftlichen Arbeit zitieren:

Übersicht zum direkten und indirekten Zitieren

Wenn wir einen wissenschaftlichen Text lesen und dort z.B. Folgendes steht mit einer Quellenangabe:

Es ist zwischen der Struktur des Kognitiven und Mentalen zu unterscheiden (vgl. Redder und Rehbein 1999: 4).

Dann müssen wir die Quelle Redder und Rehbein 1999 im Literatur-/Quellenverzeichnis der Arbeit finden. D.h. in einem Literatur-/Quellenverzeichnis steht dann:

Redder, Angelika; Rehbein, Jochen (1999): Zusammenhänge von Grammatik und mentalen Prozessen. In: Redder, Angelika, Rehbein, Jochen (Hrsg.): Grammatik und mentale Prozesse. Tübingen: Stauffenburg Verlag Brigitte Narr GmbH. Seiten 1-12.

Weitere Hinweise und Eigenarten wissenschaftlicher Zitationsstile sind immer den Zitationsvorgaben der jeweiligen Institute zu entnehmen.

Wichtig ist IMMER, dass die Quellen der Informationen, die verwendet werden in der wissenschaftlichen Arbeit benannt werden. Wenn die Quellen der verwendeten Informationen NICHT genannt werden, dann sieht es so aus, als ob das meine eigene Information ist und dann ist es ein Plagiat. Ein Plagiat heißt, dass man Informationen von anderen Autor*innen (geistiges Eigentum) geklaut hat, weil man nicht die Quelle der Information angegeben hat und es damit aussieht, als ob die Information von einem selbst stammt.

wichtige Abkürzungen:

ebd. / ebda. = ebenda

o. A. = ohne Autor

zit. n. = zitiert nach

o. J. = ohne Jahr

vgl. = vergleiche

et al. = et alii (lateinisch) = und andere

Bd. = Band

Hg. / Hrsg. = Herausgeber*in

Hervorh. i. O. = Hervorhebung im Original

Eine Zusammenfassung, sowie einen Überblick über häufige Zitierfehler bietet folgende Tabelle:

(Richter und Fügert 2016: 40)

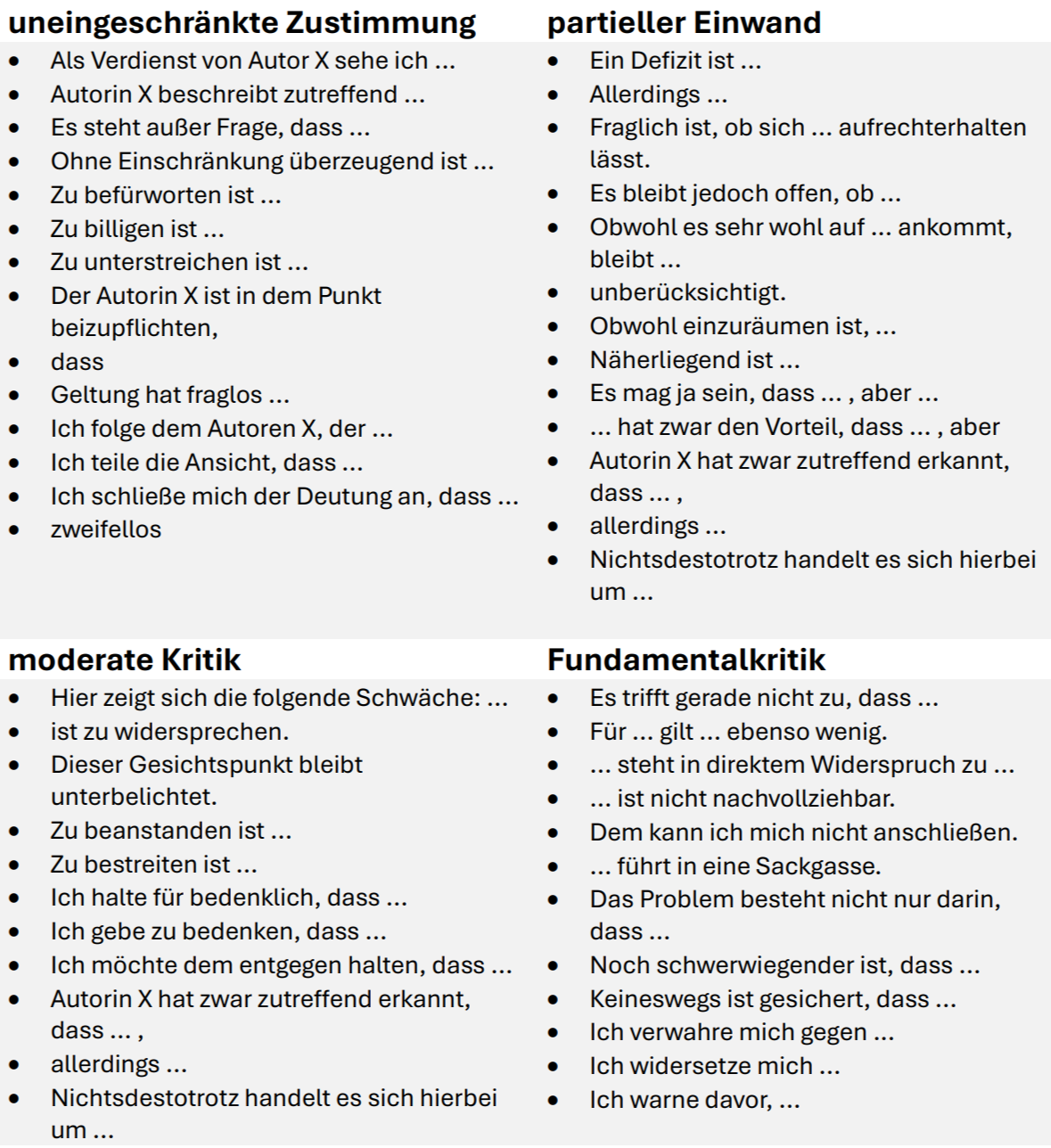

Einige Formulierungsvorschläge in der Diskussion von wissenschaftlicher Literatur finden sich in folgender Übersicht:

(Richter und Fügert 2016 :47)

Was ist ein Exzerpt?

Ein Exzerpt ist ein schriftlicher Auszug aus einem wissenschaftlichen Text. Ein Exzerpt erlaubt uns zentrale Inhalte, Aussagen und Argumente eines wissenschaftlichen Textes schriftlich festzuhalten. Dazu können wir eigene Gedanken und Kommentare zum Gelesenen notieren. Ein Exzerpt ist eine Form des Notizen-Machens für das Lesen wissenschaftlicher Texte.

Universitäts- und Institutsvorgaben beachten

Je nachdem, für welches Seminar bzw. für welches Institut wir eine wissenschaftliche Arbeit verfasst, sind unterschiedliche Vorgaben (Schriftgröße, Zitationsstil etc.) zu den Formalia einer wissenschaftlichen Arbeit zu beachten.

Anhang

In den Anhang der wissenschaftlichen Arbeit (Hausarbeiten und Abschlussarbeiten) gehören u.a.

Abbildungen und Bilder,

das verwendete Datenmaterial und

die unterschriebene Eigenständigkeitserklärung

10. Korrekturlesen lassen

Wenn unsere wissenschaftliche Arbeit fertig ist, sollten wir unsere Arbeit noch einmal von jemanden Korrektur lesen lassen. Es ist von Vorteil, wenn dies eine Person macht, welche Deutsch als Muttersprache hat. Darüber hinaus können aber auch digitale Tools im Sinne eines Lektorats bzw. Korrekturlesens genutzt werden. Auch die jeweiligen Schreibzentren der Universitäten bieten ein Korrekturlesen an und/oder Hinweise für zugelassene digitale Tools zum Korrekturlesen.

Das Korrekturlesenlassen ist wichtig, da es bei zu vielen Grammatik- und Rechtschreibfehlern in der wissenschaftlichen Arbeit zu Punktabzug kommen kann und sich das negativ auf die Bewertung bzw. Note auswirkt.

Jetzt ist es aber Zeit direkt mit dem Schreiben anzufangen, Erfahrungen zu sammeln und sich Schritt für Schritt in das Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten einzufinden. Viel Erfolg, Interesse und auch Spaß dabei!

Quellen:

Flick, Uwe (2009): Sozialforschung. Methoden und Anwendungen. Ein Überblick für die BA-Studiengänge. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag.

Richter, Ulrike A.; Fügert, Nadja (2016): Wissenschaftlich Arbeiten und Schreiben. 1. Auflage. Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH.